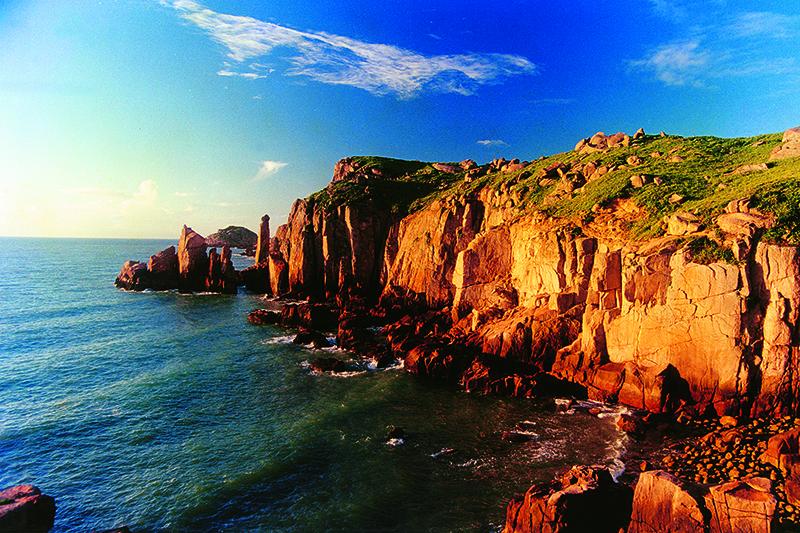

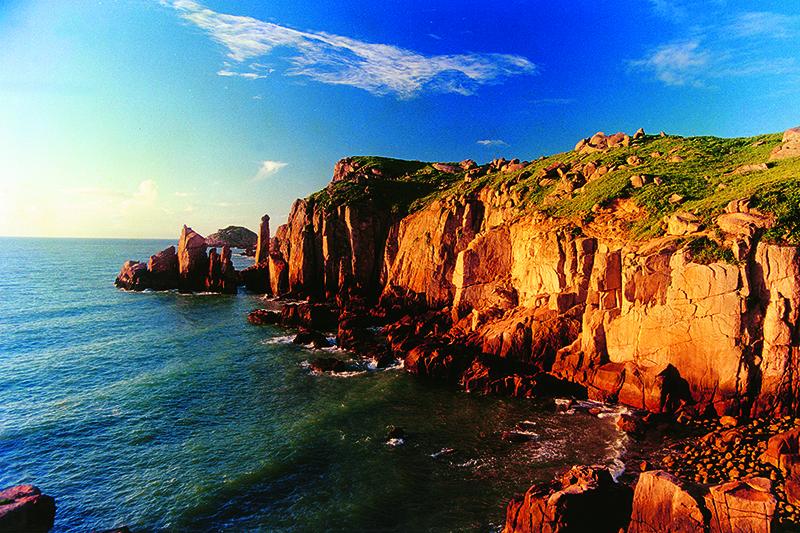

南麂列岛

三盘尾东北侧岩礁海岸。姜光树 摄影

1998年加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络。

所处区域:浙江省温州市平阳县。

地理坐标:北纬27°24′—27°30′,东经120°56′—121°08′。

海拔:-45—229米。

总面积:20629公顷,其中核心区663公顷(其中海洋469公顷),缓冲区6698公顷(其中海洋5998公顷),过渡区13268公顷(其中海洋12854公顷)。

主要保护对象:海洋贝藻类、鸟类、水仙花及其生态系统。

主要生态系统类型:温带与热带交界的海洋列岛。

物种记录:403种贝类。

主要人类活动:渔业,旅游。

特殊标识:15种特有贝类,中国第一个海洋/海岸带生物圈保护区。

一般性介绍:

南麂列岛世界生物圈保护区由52个面积大于500平方米的岛屿、数十个明、暗礁及周围海域所组成,主岛的面积仅7.64平方公里。从高空向下俯瞰,主岛恰似一只矫健的水麂浮现在列岛的中央,南麂列岛因此就有了这个诗情画意的名字。

南麂列岛的贝类既有在其他沿海地区常见的等边浅蛤、栉江珧、嫁、黄口荔枝螺、单齿螺等,又有由黄海冷水团带到浙江沿岸的少数暖温带种类如江户布目蛤等。同时,由于南麂海域受到台湾暖流的影响和控制,出现了较多的热带贝类,如眼球贝、琵琶螺、舟蚶、面具美女蛤等,甚至过去只发现于海南岛南端和西沙群岛的典型热带种也出现在南麂海域,如龟甲、古蚶、美丽珍珠贝、短翼珍珠贝和中华牡蛎等。我国南北海域的各类贝类在南麂列岛几乎都可找到代表种。这种热带、亚热带和温带三种不同温度性质的贝类同时并存的现象,在国内是独一无二的,在国际上也是十分罕见的。

一种叫铜藻的马尾藻属植物,成藻藻株最长可达7米以上,单株鲜重3000克以上,成片漂浮于水面。在大潮时,火焜岙通往三盘尾景区的航线上就能见到它们成片漂浮在海面上。这种藻类被当地居民称为“丁香屋”,是一种“生态型鱼礁”,可为多种海洋生物提供生息、产卵以及孵化的场所。

南麂大沙岙沙滩是世界罕见的贝壳大沙滩,沙中贝壳成分含量极高。白天,在阳光的照耀下银光闪烁;夜晚,在海浪的冲刷下晶莹亮丽。当年郑和七下西洋时,从江苏太仓刘家港出发南下,每次均经过南麂列岛。《郑和航海图》中就有南麂山(旧称南杞山)的记载。南杞山是郑和船队沿东海沿岸南下的一座重要导航地标。

郑成功被封为延平王后,曾驻营此地操练水军,并渡海东征,赶走荷兰殖民者,收复祖国宝岛台湾。因郑成功被封为国姓爷,当地居民为纪念郑成功,把西岙改为国姓岙。有诗云:“古庙宗臣祀郑森,浩然正气隘江心。当年片土难存赵,国姓绵延直至今。”