浙江这座小岛为何要给水獭开“食堂”?对话90后“守獭人”

2025年9月22日-9月26日,世界生物圈保护区大会在杭州举行。

在大会的平行论坛上,“90后”杭州姑娘沈秋将带着她的研究报告向世界讲述“一座浙江海岛与一群精灵共生”的故事。

物候密码

獭祭鱼,鸿雁来,草木萌动

在沈秋的眼中,水獭是淡水生态的顶级捕食者,它的存在本身就是生态健康的“活体指标”。

她告诉我们,五六十年前,浙江的每一条河流都活跃着水獭的身影,它们是淡水生态的晴雨表,是自然平衡的守护者。

《月令七十二候集解》中记载:雨水,獭祭鱼,鸿雁来,草木萌动。

“可见当时,在雨水节气,獭祭鱼和鸿雁来一样,是频率很高、经常能看到的景象,”在鱼类密度很高的地方,水獭会杀死远多于实际需要的鱼,并把它们丢弃在河岸上,状如祭祀。

《礼记》曰:“獭祭鱼,然后虞人入泽梁。”《文子·上仁》记载:“獭未祭鱼,网罟不得入于水。”

这是一种古老的可持续利用思想:獭祭鱼说明鱼类资源繁盛,这时候捕鱼效率高,且不会破坏生态。随着水獭种群的衰退,獭祭鱼现象今天已经几乎见不到了。

暗夜追踪

每一份粪便,都是解锁水獭秘密的钥匙

浙江舟山金塘岛,曾因“中国螺杆之都”闻名,如今,却因一群神秘访客——欧亚水獭,悄然完成生态蜕变。

2023年,沈秋和她的团队在这里扎下根,开始了水獭的监测与保护工作。

“金塘岛可能是我们在浙江见过水獭最稳定的地方。在这里,我们的远红外相机拍摄到的独立事件已超过2300条。”沈秋告诉我们,金塘岛现存26只水獭,构成浙江省最大稳定种群。每条河道都留下它们的足迹,甚至工业区桥洞下也发现繁殖巢穴。

如今,在金塘岛上,沈秋团队有三位全职人员长期在从事水獭监测和保护工作,何既白就是其中的一员。这位95后青年,每日必修课就是研究“水獭的粪便”。

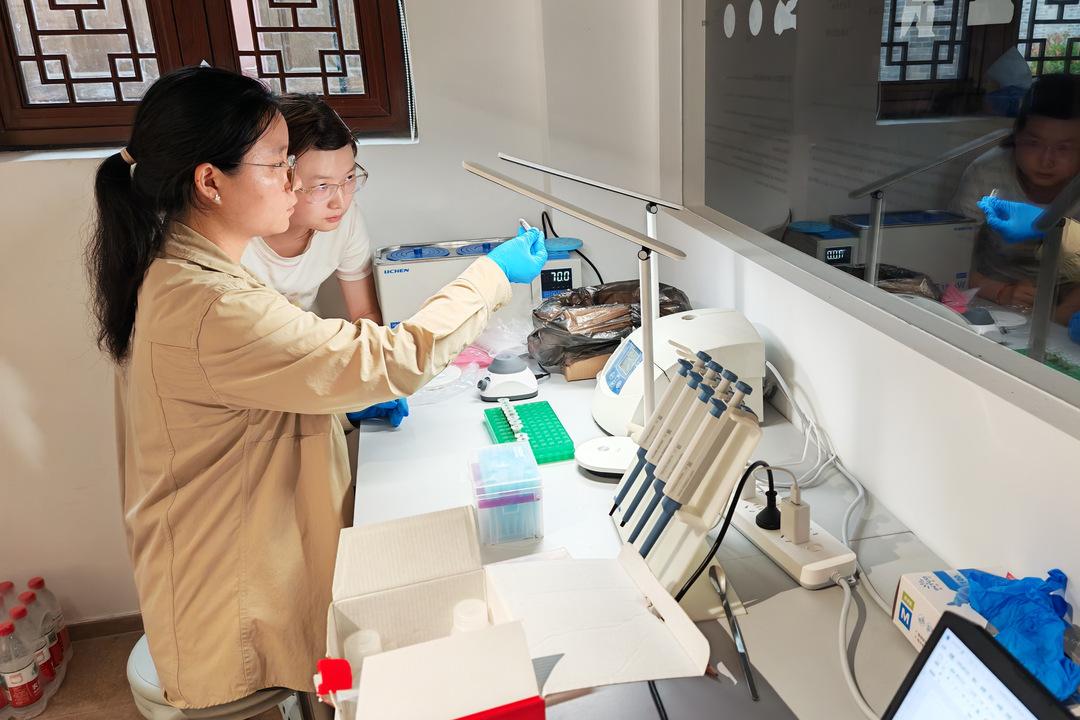

每天早晨,他都要回看所有红外相机实时回传的影像,筛查水獭出现过的点位,然后前往现场采集新鲜粪便,“这样才能保证粪便是当晚的。”采集后的粪便立即入库冷冻,等待统一进行DNA预处理。“DNA样本必须在6小时内冷冻,否则肠道菌群活性消失。”

为了更便利地进行水獭研究,今年,他们还开辟出一方“水獭食堂”——这是一处废弃的4块鱼塘,何既白和团队小伙伴正在投放滤食性鱼类,“水獭本身也会来这里,直接投喂会破坏野性,我们持续在塘子里养鱼,为水獭提供稳定的食物来源。同时也可以依靠这个食堂开展科研工作。”

共生艺术

从监测到科普,水獭已经成为金塘的新名片

在沈秋和她的小伙伴眼中,身边有这样一个国家级保护动物,是很珍贵的资源,而“真正的保护,是让水獭成为社区发展的合伙人。”

基于对水獭的研究,沈秋和她的团队开发了研究课程和文旅线路。如今,来到金塘的游客可以参观水獭馆、参与动手活动如制作水獭脚印拓片,还可以去户外寻找水獭痕迹……

水獭,这古老的精灵已成为金塘岛的共生金名片。